La straordinaria corsa di Paola Pigni

Paola Pigni ha staccato tutti. Una straordinaria vita di sport e una corsa mai interrotta oltre stereotipi e pregiudizi

Berlino Est, Normannenstrasse.

Non un indirizzo qualunque.

La Haus Nummer 1, come era chiamato l’edificio alto e grigio al civico numero 20 di Normannenstrasse, era la sede del Ministero per la Sicurezza dello Stato.

Non un Ministero qualunque, ma un Ministero che passerà alla storia con il nome di Stasi, e non sarà una bella storia.

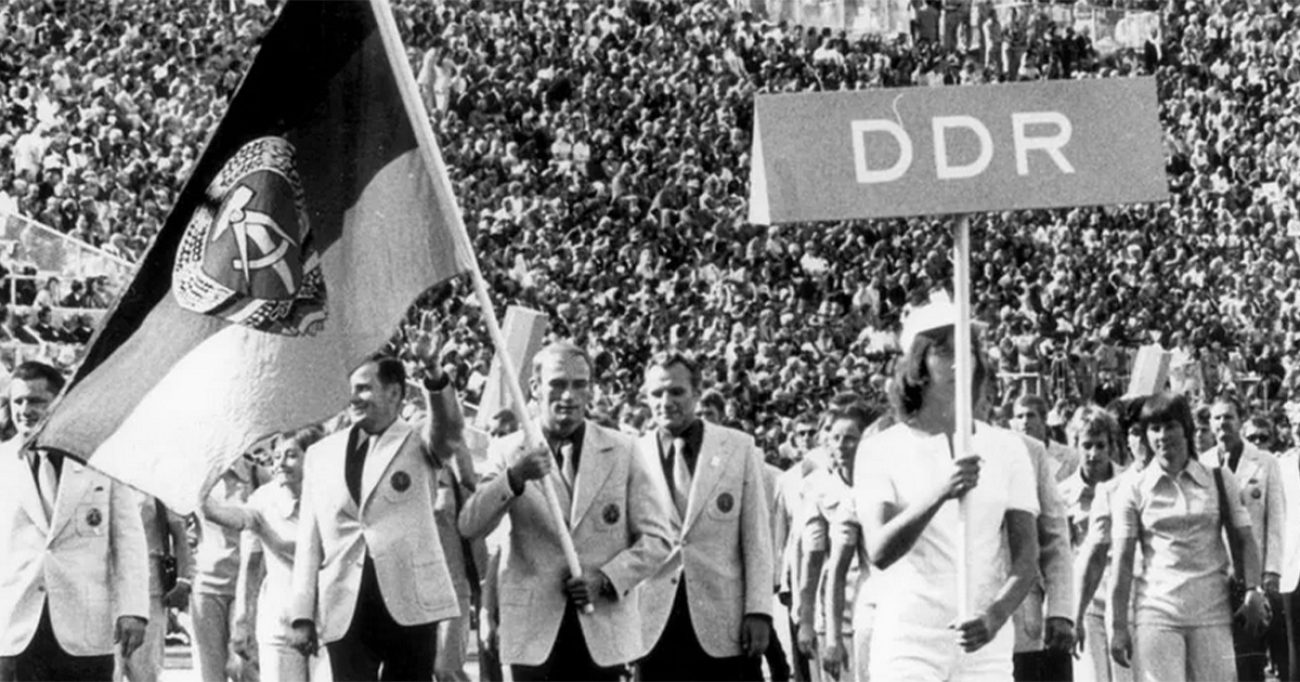

La Stasi era il servizio segreto della Repubblica Democratica Tedesca, enclave di osservanza sovietica nel cuore di un’Europa uscita dalla Seconda Guerra Mondiale e disegnata a Yalta.

La Stasi governava le vite degli altri, come racconta bene il film di Florian Henckel von Donnersmarck, nel 2006 vincitore del Premio Oscar come miglior film straniero.

Il doping di Stato aveva un indirizzo, ma anche un nome: Piano 14.25.

Una sigla anonima, burocratica, apparentemente insignificante.

Perfetta per un segreto di Stato.

Eccellere nello sport significava guadagnare visibilità internazionale, accrescere il prestigio dello Stato, enfatizzarne il modello sociale e politico.

Eccellere nello sport era troppo importante per essere lasciato al caso o al solo talento.

Il Piano 14.25, approvato formalmente nel 1974, recepiva e normalizzava una pratica in uso già da anni.

Dai documenti resi disponibili dopo l’unificazione tedesca del 1990, un calcolo per difetto quantifica in oltre 10.000 gli atleti che dal 1968 al 1988 hanno sistematicamente fruito di mezzi di sostegno, come eufemisticamente veniva chiamato il doping di Stato.

Pratica che sarebbe un errore ricondurre a considerazioni solo sportive, viste le conseguenze di lungo periodo e a volte letali avute sugli uomini e sulle donne costretti a sottoporvisi.

Uomini e donne che spesso non erano altro che bambini e bambine.

Il futuro da campioni di Stato si presentava tre volte al giorno ed aveva la forma di una pillola blu.

L’Oral-Turinabol era uno steroide anabolizzante androgeno prodotto a tonnellate dalla Jenapharm, la casa farmaceutica di Stato.

Il medagliere olimpico è un testimone muto, ma illuminante.

Il medagliere olimpico è un testimone muto, ma illuminante.

A Montreal ‘76, Mosca ‘80 e Seul ‘88, la piccola Germania Est, che al tempo non raggiungeva i 17 milioni di abitanti, è seconda solo all’Unione Sovietica.

Le atlete femminili, in particolare, furono il fenomeno di queste Olimpiadi.

Ne guadagneranno un destno triste; molte cambiarono sesso, altre caddero in depressione e svanirono, altre ancora si sposarono magari con atleti che avevano lo stesso vissuto e la stessa sciagurata memoria.

Il Piano 14.25 è figlio di una visione politica dello sport, ma anche di padri noti che del doping di Stato fecero la loro missione.

Nomi che è bene non destinare all’oblio.

Uno è Manfred Edwald, Presidente della Federazione di Ginnastica e Sport, Ministro dello Sport e Presidente del Comitato Olimpico Nazionale.

L’altro è Manfred Hoeppner, già medico della Federazione di atletica leggera; da Capo del Dipartimento di Medicina Sportiva, sarà lui lo strumento operativo del Piano 14.25.

Il 18 luglio 2000, a Berlino, Manfred Edwald e Manfred Hoeppner sono stati condannati per lesioni personali intenzionali di atleti, anche minorenni. Durante il processo Hoeppner ha testimoniato di aver agito per ordine dei più alti livelli di governo ed ha espresso un tardivo pentimento chiedendo scusa alle persone che avevano sofferto per causa sua.

Edwald non fece neanche questo.

A riconoscimento di una colpevolezza di Stato e non solo individuale, in sede di processo è stato riconosciuto a ciascun ex atleta della Germania Est che ha subito danni derivanti dall’uso di sostanze dopanti un indennizzo di circa 10mila euro.

Lo abbiamo già detto, ma aiuta ripeterlo.

Le vittime per eccellenza del doping di Stato sono state donne e lo sono state per una semplice e drammatica differenza di genere: su di loro l’effetto virilizzante degli ormoni maschili era più forte e dava maggiori garanzie di ottenere i risultati voluti.

Per molte di loro il futuro avrebbe significato tumori al seno, infertilità, aborti spontanei, disfunzioni di ogni genere, depressione, morti bianche e suicidi.

Heidi Krieger, lanciatrice del peso, costretta a cambiare sesso per la quantità abnorme di testosterone assunto, oggi si chiama Andreas Krieger.

E poi Gabriele Reinsch, lanciatrice del disco; Cornelia Hender, nuotatrice; Kathleen Nord, nuotatrice; Kristin Otto, nuotatrice; Marita Koch,velocista; Ines Geipel (Schmidt al tempo) velocista; sono solo alcuni dei nomi più noti delle vittime di un sistema che dopava le atlete in maniera scientifica.

Un sistema che proprio come nel già richiamato film Le vite degli altri, le atlete erano sorvegliate e spiate 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, al punto da ascoltare e misurare persino la loro vita sessuale.

Ines Geipel

Ines ha cambiato cognome per cambiare vita.

La sua storia deve essere raccontata.

Oggi Ines dirige l’Associazione vittime del doping, da lei fondata ed è una scrittrice.

Non è stato sempre così.

Figlia di un agente della Stasi, Ines nel 1977 pensa di trovare la strada della sua vita nello sport

Allora si chiamava Ines Schmidt e il suo sogno le costerà carissimo.

Nel 1984 Ines stabilisce il record del mondo di società nella staffetta 4×100, record imbattuto, ma che oggi sul libro dei record sembra non appartenere a nessuno.

Accanto al tempo della gara, infatti, non ci sono nomi, ma solo un asterisco.

Un asterisco che è la vittoria di Ines.

Dopo aver conseguito il suo record, Ines ha voglia di una libertà che non le è permesso avere.

Innamorata di un atleta messicano, sogna una vita nuova, tenta la fuga a Ovest, ma non le riesce.

Adesso Ines non è più un atleta da record, è un nemico dello Stato e non può più avere una vetrina sportiva a disposizione.

La Stasi interviene in maniera chirurgica.

Letteralmente chirurgica.

Ines viene operata per una presunta appedicite: il suo addome è massacrato, viene resa inabile allo sport e non potrà più avere figli: di fatto si può dire che sopravvive all’intervento per puro caso.

Nel 2000 Ines, insieme ad altre 20 atlete, si costituisce parte civile al processo contro Manfred Edwald e Manfred Hoeppner.

Da quella battaglia non si tirerà più indietro.

Dal 2013 con la sua Associazione assiste alcune migliaia di ex atleti, la maggior parte donne, che affianca nella richiesta dei risarcimenti e nei percorsi terapeutici e psicologici che devono affrontare.

Tra le sue battagie di principio, Ines è riuscita a silenziare il suo record, a farlo rimanere muto con un tempo segnato senza i nomi accanto, ma soltanto un asterisco.

Un asterisco che da solo vale un monumento.

Quella di Ines è solo una delle storie, perché Il doping di Stato non riguardava solo la Germania Orientale, ma tutto il blocco sovietico.

Quella di Ines forse è solo una tra le più visibili di tante altre storie di doping di Stato che stanno cadendo nel dimenticatoio.

Di queste storie, invece, noi parleremo ancora perché in questo caso nessuno ha diritto all’oblio, mentre tutti abbiamo il dovere di ricordare.

Paola Pigni ha staccato tutti. Una straordinaria vita di sport e una corsa mai interrotta oltre stereotipi e pregiudizi

Il 1897 è l’anno del Primo Campionato Pedestre Italiano. Un avvio non senza difficoltà, tenacemente voluto da una serie di società sportive, in particolare del torinese. Un percorso che, da allora, non ha mai conosciuto sosta.

“If I can take it, I can make it”. L’incredibile vita di Louis Zamperini, uomo di sport, religione, veterano di guerra e protagonista di un biopic firmato da Angelina Jolie.

Dal 1980 il Golden Gala, dedicato a Pietro Mennea nel 2013, è un grande appuntamento internazionale, ma anche una grande festa dello sport dove le migliaia di persone sugli spalti e le centinaia di atleti diventano un’unica comunità emotiva testimone e protagonista dei grandi valori dello sport.

È fatica e sacrificio. È gambe, fiato e volontà. Sono i 35 km della marcia. È l’oro di Massimo Stano, caparbiamente cercato da un atleta che dopo l’oro di Tokyo non è diventato un divo da copertina. Ha continuato non a fare, ma a essere atleta. L’Italia che ci piace ha le gambe, il fiato e il cuore di Massimo Stano di Grumo Appula, Puglia, Bel Paese.

26 anni, tre maratone, un record del mondo: sono questi i numeri da fantascienza di Tigist Assefa che ha vinto la Maratona di Berlino migliorando di oltre 2 minuti il record del mondo. Viene il dubbio che non abbia corso, ma volato proprio come promettono a tutti le sue nuove scarpe.

© 2020-22 Sportmemory.it. Tutti i diritti riservati.

Web Design: maxxdesign visual communication